本校の自立活動について

ICF関連図

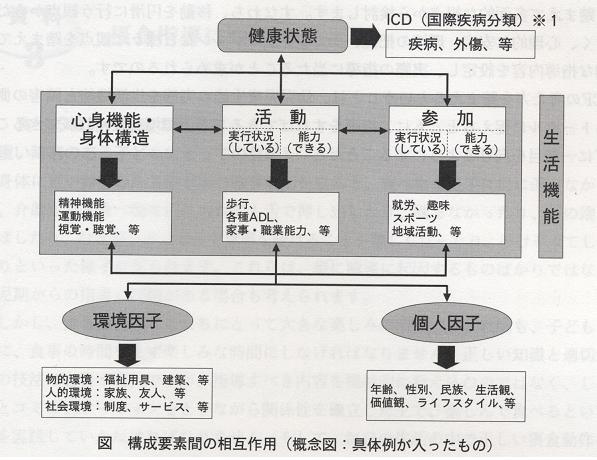

ICFで考える「人が生きるということ」

・ICFは,英語を翻訳しているためわかりにくい表現があるように思われますが,例えば,

生活機能の,「心身機能・身体構造」は,身体(生命)があること

「活動」は,生活すること

「参加」は,社会的な役割のある人生を送ること

つまり,生きて,生活して,人生を歩むことと考えられます。

ICFは,障害のある人に限らず,すべての人に通用するものです。

引用資料:「ICFの視点からとらえた学力向上について」

H23年6月学力向上推進委員会研修資料

特別支援学校におけるICFの視点の活用とは?

自立と社会参加をめざした指導の一層の充実に向けて

①障害のある子どもの生活のしにくさを多面的・構造的な視点から理解した支援

②特別支援教育に求められる多職種間の連携への活用

③「活動・参加」により,生活や社会参加,自立という中立またはポジティブな視点からの

理解・支援

自立活動とICFの関連は?

・特別支援学校学習指導要領解説自立活動編では,ICFの障害のとらえ方と自立活動の指導についてまとめられています。

・自立活動の目標は,「個々の児童生徒が自立を目指し,障害による学習上または生活上の困難を主体的に改善,克服するために必要な知識・技能・態度及び習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤を培う。」(学習指導要領)です。

・障害による学習上または生活上の困難を,ICFの「生活機能」=「心身機能・身体構造」「活動」「参加」=にあてはめてとらえることができます。そのことにより,個人因子や,環境因子とのかかわりを見て実態把握を行い,児童生徒の状態を多面的・構造的にとらえることができます。また,学習上または生活上の困難を改善・克服するための指導の方向性や関係機関との連携を考えることができます。

参考・引用文献:「特別支援学校学習指導要領解説」自立活動編(平成21年6月)

「障害の重い子どもの指導Q&A」(ジアース教育新社)

授業におけるICFの視点とは?

・「生活機能」=「心身機能・身体構造」「活動」「参加」は,児童生徒の学習・生活の状況を表します。「環境因子」は,学習環境の整備,教材・教具の工夫,教員のかかわりの見直しを表します。「個人因子」は子どもの願い・希望等も含まれます。

・環境因子を見直すことで,わかりやすい授業作りや意欲や主体性を引き出すかかわりができるようになり,児童生徒の学習・生活状況(生活機能)を改善することができるということです。

・つまり,ICFは,自立活動の指導に欠かせない視点であるといえます。

子どもたちの作品展

高等部生徒作品

ひのみね医療療育センター

スヌーズレンルーム

スヌーズレンルームのパンフレットが完成しました。

PDF⇒パンフレット.pdf

スヌーズレンルームに関する詳しい説明は

「日本スヌーズレン教会」をご覧ください。