本校の自立活動について

自立活動とは?

自立活動は,特別支援学校の教育課程に特別に設けられた指導の領域です。

一人ひとりの個々の児童生徒が自立を目指し,障害による学習上または生活上の

困難を主体的に改善,克服するために必要な知識・技能・態度及び習慣を養い,

心身の調和的発達の基盤を培うものです。(学習指導要領より)

本校の自立活動

本校では,運動障害のある児童生徒が,自己肯定感をもち,主体的に意思表示や

意思決定を行い,人や物とのかかわり,地域社会とのかかわりを深めていけることを

めざしています。

自立活動の時間の指導内容は,日常生活や学習場面における実態把握,保護者の

ニーズをもとに,自立活動の指導項目を関連づけて選定します。

関係機関との連携について

徳島赤十字ひのみね医療療育センターを中心として医療や関係機関との連携を

密接にし,一人ひとりの児童生徒が,安心・安全に学校生活を送り,生きる力を培う

基盤を作ることができるように努めます。

専門性の向上についての取り組み

教員の専門性の向上を図るために,外部専門家による研修会やコンサルテーション,

教材製作や教材紹介,事例検討会を行っています。また,ICF(国際生活機能分類)の

視点やキャリア教育の視点を重視した授業づくりをすすめています。

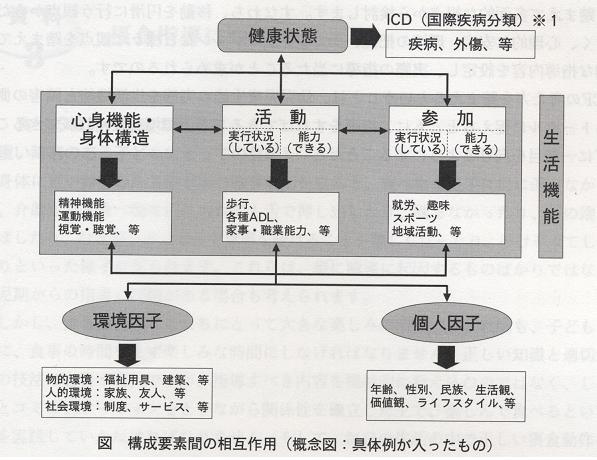

ICFとICIDH

・ICFは,WHO(世界保健機関)の総会で,2001年に採択された「国際生活機能分類」のことです。それまでは,1980年に採択された「国際障害分類」によるICIDHの考え方が主流でした。

・ICIDHは,障害を,疾病・変調による,機能・形態障害→能力障害→社会的不利という3つの側面でとらえます。子どもができないことをできるようにすることや,劣っている能力を高めることで,社会的不利が軽減し,自立が促進されるという考え方です。

・ICFは,人が生きるということ全体をとらえたもので,障害は,「機能障害」や「活動制限」「参加制約」としてあらわれ,健康状態や環境因子・個人因子と相互に影響しあっているとします。参加を前提として,環境のあり方等も含めて,一人ひとりの子どもの支援・援助を明らかにしていくという考え方です。実際のICFは,細かいチェックリストがあり,チェックリストにあてはめて評価していくものですが,本校では,ICFの関連図をもとにした考え方を取り入れています。

引用文献:「子どもの見方がかわるICF」(クリエイツかもがわ)

ICF関連図

ICFで考える「人が生きるということ」

・ICFは,英語を翻訳しているためわかりにくい表現があるように思われますが,例えば,

生活機能の,「心身機能・身体構造」は,身体(生命)があること

「活動」は,生活すること

「参加」は,社会的な役割のある人生を送ること

つまり,生きて,生活して,人生を歩むことと考えられます。

ICFは,障害のある人に限らず,すべての人に通用するものです。

引用資料:「ICFの視点からとらえた学力向上について」

H23年6月学力向上推進委員会研修資料

特別支援学校におけるICFの視点の活用とは?

自立と社会参加をめざした指導の一層の充実に向けて

①障害のある子どもの生活のしにくさを多面的・構造的な視点から理解した支援

②特別支援教育に求められる多職種間の連携への活用

③「活動・参加」により,生活や社会参加,自立という中立またはポジティブな視点からの

理解・支援

自立活動とICFの関連は?

・特別支援学校学習指導要領解説自立活動編では,ICFの障害のとらえ方と自立活動の指導についてまとめられています。

・自立活動の目標は,「個々の児童生徒が自立を目指し,障害による学習上または生活上の困難を主体的に改善,克服するために必要な知識・技能・態度及び習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤を培う。」(学習指導要領)です。

・障害による学習上または生活上の困難を,ICFの「生活機能」=「心身機能・身体構造」「活動」「参加」=にあてはめてとらえることができます。そのことにより,個人因子や,環境因子とのかかわりを見て実態把握を行い,児童生徒の状態を多面的・構造的にとらえることができます。また,学習上または生活上の困難を改善・克服するための指導の方向性や関係機関との連携を考えることができます。

参考・引用文献:「特別支援学校学習指導要領解説」自立活動編(平成21年6月)

「障害の重い子どもの指導Q&A」(ジアース教育新社)

授業におけるICFの視点とは?

・「生活機能」=「心身機能・身体構造」「活動」「参加」は,児童生徒の学習・生活の状況を表します。「環境因子」は,学習環境の整備,教材・教具の工夫,教員のかかわりの見直しを表します。「個人因子」は子どもの願い・希望等も含まれます。

・環境因子を見直すことで,わかりやすい授業作りや意欲や主体性を引き出すかかわりができるようになり,児童生徒の学習・生活状況(生活機能)を改善することができるということです。

・つまり,ICFは,自立活動の指導に欠かせない視点であるといえます。

取り組みの紹介

令和6年度 自立活動研修

8月8日、ファシリテーション・ボール・メソッド(FBM)について、FBM研究会代表 河野健三氏とFBM研究会インストラクター村尾茂寿氏をお招きし、研修会を行いました。

FBMの基本的なことについてお話を伺った後、ペアで実技研修を行いました。体幹や腰の動かし方や姿勢変換の仕方などを知ることができました。小柄な教員が体の大きい教員の姿勢をすっと変えると、驚きの声があちらこちらから聞かれました。

今回、講師先生からたくさんのポイントやFBMの良さを教えていただきました。「体の使い方を教えるのではなく、子ども達が学んでいく、学んで使えるようにしていく。」という講師先生の言葉が、強く心に残る研修会でした。

令和6年度 自立活動研修(身体の動かし方)

徳島赤十字ひのみね医療療育センター リハビリテーション課長 磯部かおり氏を講師にお招きし、身体の動かし方について学びました。

6月18日は臥位からの起き上がりや座位からの立ち上がりについて、教員同士が子ども役と教員役を交代しながら体験しました。「こんな感じ?」「ここはこうするのでは・・・?」「子どもってこんな感じなんだ!」など、会話も弾みました。講師先生からは子どもたちの体の重さを教員の手で感じながら受け止める大切さを教えていただきました。

6月27日は歩行とウォーカー類の違いなどについて、わかりやすく教えていただきました。ペアでの実技指導では働かせたい筋肉への圧刺激や動かす方向などについて、どのように指導すればよいか知ることができました。

全校研修会

12月19日、『「安心・安全」な移乗について』徳島赤十字ひのみね医療療育センターリハビリテーション課 磯部かおり氏を講師に迎え、校内教員を対象に全体研修を開きました。

今回は、二人で介助する際のポイントを細かく教えていただいた後、日頃感じている移乗に関する疑問点について教えていただきました。その際に、脳性まひのタイプ別による抱きかかえ方の違いについても、詳しく知ることができました。今回学んだり、確認できたことを明日からの授業に活かしていきたいと思っています。

7月27日(木)「夏休み親子スマイル教室」

7月27日(木)に,「夏休み親子スマイル教室」を開催しました。本校社会人講師 視能訓練士 山田敦子先生をお招きし,『見る楽しさを拡げよう~子どもたちの見え方・見方~』をテーマに講義と演習が行われました。当日は,10組の親子が参加し,山田先生から様々なアドバイスをいただいたり,質問に答えていただいたり,充実した時間を過ごすことができました。

ものを見るしくみや視機能とその発達についてのお話を伺ったり,視力検査や見るものの提示方法について実践的に見せていただいたりしました。

山田先生が社会人講師として来校された時に使用している検査道具やグッズを見せてくださったり,絵本を見せる際のポイント等をモデルの教員に対して実際にして見せてくださったりしました。

山田先生のアドバイスを受け,保護者の方が子ども達に絵本の読み聞かせを実践しました。

たくさんの本の中からお気に入りを見つけて、保護者の方と一緒に読んだり、家庭から持参したおもちゃを使って注視や追視に挑戦したりしました。

親子で体験コーナーでは、カードゲーム、光や音のおもちゃ、スクリーンに映る花火やたき火映像、ヌヌーズレンなどを順に体験しました。

自立活動研修

「動作法を用いた子どもとの関わり方」について、私設心理相談室 古本心理教育ビューロー代表 臨床心理士・公認心理師 古本 貢 氏を講師とした講義や実技の研修を行いました。

参加した教員自身も自分のからだやこころに向き合うことの大切さ、実技を通して緊張と弛緩の体験、からだのいたみに向き合う(意識を向ける)ことでからだが変わる経験をすることができました。ペアの実技も2学期の授業に活かせる内容でした。

令和5年度 自立活動ミニ研修

夏季休業中に校内教員を講師とした自立活動ミニ研修会を開き、「身体の発達」、「食べる機能の発達と食形態」、「感覚」、「コミュニケーションの発達段階」について学びました。

参加した教員からは「クラスの生徒の姿を思い浮かべながら聴いていました」、「あの子だったらこのぐらいの力を持っているのかなぁ」などの感想が聴かれました。

クラスの子どもたちと関連づけることで、指導についてのヒントが得られたようです。

2学期の始まりに向けて、いろいろと充電することができました。

自立活動研修報告会

今年度,全教員で取り組んだ自立活動に関する指導について,外部専門家の先生方や教員によるOJTを活用した助言等を,小学部と中・高等部に分かれて共有しました。

助言をいただくことで,個々のケースに応じた指導のポイントや実態把握の大切さを学ぶことができました。

映像も交えた報告会では,具体的な場面をイメージしながら共有する機会となりました。

自立活動研修

今回の研修は「身体の動きに関するQ&A」と題して,徳島赤十字ひのみね総合療育センター リハビリテーション課長 磯部かおり 氏からお話をお聞きしました。磯部先生には1つ1つの疑問に対して,詳しくお答えいただきました。

教えていただく前に,まず教員自身で考える時間を設けて,ペアで確認し合いました。活発な話し合いの後,骨格模型を用いて磯部先生が説明してくださったり,身体の動きを見せてくださったりしながら丁寧に教えていただきました。

自立活動の指導を行う上で大事にしなければならない視点が随所に含まれている,とても参考になるお話でした。

社会人講師の来校

今年度も理学療法士,言語聴覚士,作業療法士,視能訓練士,コミュニケーションスペシャリストの先生方に自立活動の授業に参加していただき,授業力の向上に取り組んでいます。

外部講師の先生方の児童生徒に対する実態把握の視点や指導方法などを参考にしながら,自立活動の指導に活かしています。教員にとっても児童生徒達にとっても,よい学びの機会となっています。

令和4年度 自立活動ミニ研修

今年度も校内の教員が講師となり、身体の動きや摂食指導、コミュニケーションなど自立活動の指導に関する内容をテーマにした自立活動ミニ研修を行っています。

今回は希望する15名の教員を対象に、口腔ケアの仕方について学びました。

伝達者の教員、参加した教員が共に学び合える研修会を目指して取り組んでいます。

子どもたちの作品展

高等部生徒作品

ひのみね医療療育センター

スヌーズレンルーム

スヌーズレンルームのパンフレットが完成しました。

PDF⇒パンフレット.pdf

スヌーズレンルームに関する詳しい説明は

「日本スヌーズレン教会」をご覧ください。